|

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ,

газы, р-ры, разл. материалы и изделия, биол. объекты и т. п., в к-рых содержание

радионуклидов превышает значения, установленные действующими нормами и правилами,

и к-рые не подлежат дальнейшему использованию. Р. о. представляют опасность

для человечества, поэтому нормы и правила по обращению с Р.O. устанавливаются

Международной комиссией по ра-диологич. защите (МКРЗ), Международным агентством

по атомной энергии (МАГАТЭ) и Национальными нормами и правилами. Существуют

основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками

ионизирующих излучений (ОСП - 72/87) и Санитарные правила обращения с радиоактивными

отходами (СПОРО-85), регламентирующие порядок сбора, удаления, хранения и захоронения

P.O. Безопасность обращения с Р.O. регламентирована Нормами радиационной безопасности

(НРБ-76/87). В соответствии с этими нормами и правилами жидкие отходы (р-ры,

пульпы, орг. жидкости) считаются радиоактивными, если содержание в них отдельных

радионуклидов или их смесей превышает допустимые концентрации для воды ДКБ.

Индекс Б означает категорию облучаемых лиц, к-рые не работают непосредственно

с Р. о., но по ряду причин могут подвергаться воздействию излучения: лица, работающие

во вспомогат. или административно-хо-зяйств. учреждениях, проживающие в пределах

санитарно-защитной зоны, а также проживающие в прилегающей к месту захоронения

зоне наблюдения (см. Радиационная защита). Для 90Sr, 137Cs,

226Ra, 239Pu значения ДКБ составляют соотв.

14,8; 555; 2,0; 81,4 Бк/л. Для жидких отходов любого состава должно выполняться

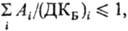

условие:

где Ai и

(ДКБ)i-радиоактивность i-го радионуклида

в смеси и его допустимая концентрация в воде. Жидкие Р. о. подразделяют на слабоактивные

(до 370 кБк/л), среднеактивные (от 370 кБк/л до 37 ГБк/л) и высокоактивные (выше

37 ГБк/л).

Твердые отходы (отработанное

ядерное горючее, источники излучения, оборудование, ионообменные смолы,

фильтры, остатки выпаривания р-ров-соляные кеки, горючие материалы, биол. объекты)

считаются радиоактивными, если их уд. активность превышает: для b-излучателей

74 кБк/кг, для a-излучателей 7,4 кБк/кг, для трансурановых элементов 0,37

кБк/кг. Для отходов с преимуществ. содержанием у-излучателей нормируется величина

(А/т)Гси с размерностью Гр·м2·с-1·кг-1,

где А - активность излучателя в Бк, m-его масса в кг, Гси-g-постоянная

(Гр·м2x x с-1·Бк-1). Твердые отходы

считаются радиоактивными, если (А/т)ГСИ > 0,2·10-12

Гр·м2·с-1·кг-1. К твердым Р. о. относят

также материалы и изделия, уровни загрязнения пов-сти к-рых превышают 5 a-частиц/(см2·мин)

или 50 b-частиц/(см2·мин) при площади загрязнения больше 100

см2. При транспортировке и переработке твердых Р.O. для рацион. построения

защиты от внеш. g-излучения их делят

на три группы, в зависимости от мощности дозы излучения на расстоянии 10 см

от любой точки пов-сти: первая-с мощностью дозы до 0,3 мГр/ч; вторая-с мощностью

дозы от 0,3 до 10 мГр/ч; третья-с мощностью дозы выше 10 мГр/ч (см. Доза).

Осн. кол-во Р.O. образуется

в ядерном топливном цикле (ЯТЦ). Суммарное поступление радионуклидов

в окружающую среду составляет: в атмосферу 1,3·1016 Бк/ГВт (эл) год

(электрич. мощности в год), в гидросферу 3,3·1014 Бк/ГВт (эл) год.

В состав газовых выбросов входят в осн. радиоактивные благородные газы 85Кr,

85mКr, 88Кr, 133Хе, 135Хе

и небольшие кол-ва (неск. процентов от уровней, допустимых НРБ-76/87) др. радионуклидов

(3Н, 14С, 131I, 129I, 90Sr,

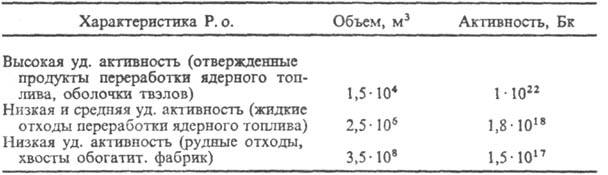

89Sr). Оценочные сведения об объемах и общей радиоактивности Р.O.,

накопившихся во всем мире к 1990, приведены в таблице.

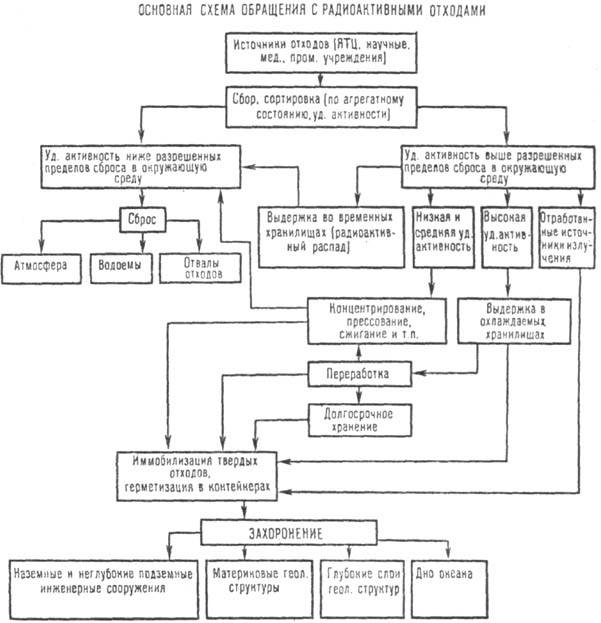

Методы обращения с Р. о.

и их последовательность указаны на схеме. Выделяют 4 осн. подхода к обращению

с Р. о.: 1) очистка от высокоактивных примесей пылегазовых и жидких отходов

с последующим сбросом низкоактивных Р. о. в атмосферу или водоемы, где происходит

их разбавление до разрешенных уровней.

2) Сброс жидких P.O. низкой

и средней активности в фильтрующие колодцы и искусств. подземные полости в глинистых

толщах. Таким способом в Хэнфорде (США) до 1959 удалено 1,5·107 м3

жидких Р.O. общей активностью 1·1017 Бк.

3) Выдержка с целью уменьшения

уд. активности во временных хранилищах (от неск. суток до десятков лет) перед

переработкой и сбросом в окружающую среду. При временном хранении высокоактивных

жидких и твердых Р. о. предусматривается их принудит. охлаждение. Нарушение

режима хранения может иметь катастрофич. последствия.

Напр., 29 сентября 1957 близ г. Кыштым (Южный Урал) произошел взрыв емкости

с высокоактивными Р.O. В результате в атмосферу была выброшена смесь радионуклидов

144Се и 144Pr, 95Zr и 95Nb, 106Ru

и 106Rh, 90Sr и 90Y, 137Cs общей

активности ок. 7,4·1016 Бк. Общая площадь загрязнения составила (15-23)·103

км2, плотн. загрязне-ния-от 3,7·109 до 1,5·1014

Бк/км2.

4) Переработка Р.O. с целью

уменьшения их объема и проведение работ по изолированию Р. о. от биосферы. Для

жидких Р.O. используют осаждение, экстракцию, ионный обмен (хим. способы переработки),

а также дистилляцию, отверждение (физ. способы). Твердые Р. о. перерабатывают

прессованием, сжиганием, кальцинацией (обжигом при 773-973 К), остатки улавливают

и захоранивают. Надежных, абсолютно безопасных способов захоронения твердых

Р.O. нет. Газообразные Р.O. перерабатывают посредством хим. поглощения (радионуклиды

I, Вr, Те), адсорбции, фильтрации, их хранят в баллонах при повыш. давлении.

Конечным продуктом переработки

различных Р.O. являются иммобилизованные твердые Р. о. в виде компактных блоков.

Для иммобилизации и изолирования твердых Р.O. применяют след. способы: цементирование

и битумирование Р.O. с низкой и средней уд. активностью; высокотемпературный

обжиг (кальцинация и суперкальцинация) для получения спеченных частиц; остекловывание

с применением боросиликатных (при 1273 К) или фосфатных (при 773 К) стекол,

упаковка в контейнеры из нержавеющей стали и свинца.

Длит. хранение переработанных

Р. о. (десятки лет) ведется в траншеях, наземных или неглубоких подземных инженерных

сооружениях, снабженных системами контроля за миграцией радионуклидов. Захоронение

(на сотни лет) проводят в материковых геол. структурах (подземных выработках,

соляных пластах, естеств. полостях) и на дне океана в сейсмически неопасных

районах. Как теоретически возможное захоронение Р. о. рассматривается превращение

(трансмутация) долгоживущих радионуклидов в короткоживущие путем облучения в

реакторе или на ускорителе (протонное и g-выжигание). Выбор вида захоронения

зависит от уд. активности и радионуклидного состава Р. о., степени герметизации

упаковок и вероятной продолжительности захоронения. Механизмы миграции радионуклидов

из мест хранения (или захоронения) в окружающую среду м. б. разными, осн. причина

- выщелачивание радионуклидов из упаковок и разрушение контейнеров водой. Скорость

выщелачивания считается приемлемой на уровне 10-5 -10-8

г/см2 в сутки, что обеспечивает хранение в течение неск. тысяч лет

без загрязнения окружающей среды выше допустимых уровней. Согласно Лондонской

конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов

(1972), запрещен сброс в океан отработавшего ядерного топлива, а также нек-рых

др. видов Р. о. с уд. активностью, превышающей 5·107 Бк/кг (a-излучатели),

2·1010 Бк/кг (b-и g-излучатели с периодом полураспада Т1/2

более 1 года, кроме трития), 3·1012 Бк/кг (для трития и b- и

g-излучателей с Т1/2 менее 1 года). В настоящее

время б. ч. высокоактивных Р.O., образующихся при переработке ядерного топлива

в разл. странах, хранится либо в виде жидкостей (кислых или щелочных), либо

в виде солевых концентратов в резервуарах из нержавеющей стали (кислые р-ры)

или из низкоуглеродистой стали (щелочные р-ры).

Захоронение Р. о. осуществляют

в специально оборудованных емкостях из нержавеющей стали, помещенных в поверхностные

слои земли выше уровня грунтовых вод. Транспортирование, переработка и захоронение

Р. о. производится спец. пунктами или специализир. комбинатами. Участок для

захоронения должен быть расположен вне территории перспективного развития населенных

пунктов и пригородных зон на расстоянии не менее 500 м от водоемов и водозаборов

на незатопляемой и нсзаболочен-ной местности. Вокруг пункта или комбината устанавливается

санитарно-защитная зона радиусом не менее 1000 м.

Служба пункта захоронения

проводит систематич. радиац. контроль, включающий контроль нуклидного состава

радиоактивных в-в в аэрозолях, воде, открытых водоемах, подземных водах, выпадениях

из атмосферы, в почве, донных отложениях, растительности и кормах местного произ-ва,

гидробионтах, продуктах питания местного произ-ва. Зона наблюдения в 3-4 раза

превышает санитарно-защит-ную зону.

Р.о. являются одной из

важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Осн. задача - переработка и

захоронение уже накопленных Р.о.-в настоящее время не может считаться окончательно

решенной. В Нидерландах, Финляндии, Швейцарии, Швеции в настоящее время не перерабатывают

и не захоранивают Р.O., но разрабатывают национальные программы по обращению

с Р.O.

===

Исп. литература для статьи «РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ»: Охрана окружающей

среды па предприятиях атомной промышленности, под ред. Б. Н. Ласкорина, М.,

1982; Соболев И.А., ХомчикЛ.М., Обезвреживание радиоактивных отходов на централизованных

пунктах, М., 1983; Ядерная энергетика, человек и окружающая среда, под ред.

А. П. Александрова, 2 изд., М., 1984; Кыштымская авария крупным планом, "Природа",

1990, № 5, с. 47-75. В.К.Власов.

Страница «РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ» подготовлена по материалам химической энциклопедии.

|